教員情報詳細

- 所属名称

-

教育総合研究所

- 資格

-

教授

- 学位

-

医学博士

- 研究分野

-

発達行動小児科科学,小児精神神経科学、臨床発達心理学

- キーワード

-

神経発達障害,小児精神障害,子どものこころ

- 社会貢献活動

-

2010年~現在 NPO法人AOZORA福井 理事, 2005~2007年 科学技術振興機構(JST)/社会技術研究開発センター(RISTEX)「脳科学と社会」オブザーバー、行動計測グループ, 2009~2011年 科学技術振興機構(JST)/社会技術研究開発センター(RISTEX)「脳科学と社会」JCS (Japan Children’s Study) 委員会委員, 2014~2015年 先端医療振興財団 先端医療センター研究所 COIプロジェクト 上席研究員, 2018~2024年 一般社団法人 笑壺研(ETUBOLAB)理事, 2018年~2025年 日本臨床発達心理士会 兵庫支部 副支部長

- ホームページ

- SNS

【学歴/職歴】

1986年 福井医科大学を一期生として卒業。1991年 同大学院博士課程修了。福井医科大学附属病院救急部助手、福井医科大学小児科助手/福井大学医学部病態制御医学講座小児科学領域・助教、福井県こども療育センター主任医長、福井大学「子どものこころの発達研究センター」/医学部附属病院「子どものこころ診療部」/連合小児発達学研究科(連合大学院)「こころの形成発達科学講座」特命准教授、兵庫県立リハビリテーション中央病院「子どもの睡眠と発達医療センター」副センター長、兼 小児科部長・小児神経科部長・小児精神科部長等を経て、22018年 武庫川女子大学教育研究所/大学院 臨床教育学研究科/子ども発達科学研究センター・教授、2024年より学内組織再編により現職。この間、1998年から2年間カナダMcGill大学モントリオール神経研究所 Brain Imaging Centre留学、脳内物質セロトニンとその脳機能画像研究を行う。

【資 格】

医学博士、日本小児科学会専門医・指導医、子どものこころ専門医・指導医、日本小児精神神経学会 認定医、日本小児科医会「子どもの心」相談医、公認心理師、臨床発達心理士

【学会活動】

日本学術会議 第26期連携会員、日本学術会議 心理学・教育学委員会「不登校現象と学校づくり分科会」委員、

日本発達神経科学会理事、日本DCD学会理事、日本子ども学会理事、日本赤ちゃん学会理事(2010 - 2022年、2025年〜現在)・評議員(2022〜2024年)・「ベビーサイエンス」編集委員長(2013〜2017年)・編集委員(2018〜)、日本小児神経学会評議員、日本小児精神神経学会代議員、国際DCD研究・支援学会(ISRA-DCD)日本代表委員、アジア・オセアニア小児神経学会終身会員 など

2015年10月 第12回日本子ども学会学術集会 大会長

2017年4月 第1回日本DCD学会学術集会 大会長

【受 賞】

2007年 第1回日本母性看護学会 学術論文賞(共著)

2008年 福井大学医学部 附属病院 功労賞

2011年 福井大学医学部 優秀論文賞(筆頭)

2011年 福井大学医学部 優秀論文賞(共著)

2013年 日本発育発達学会 優秀研究賞(共著)

2015年 日本作業療法士協会 奨励賞(共著)

2018年 Marquis Who's Who Lifetime Achievement Award 2018

2021年 日本自閉症スペクトラム学会 実践研究賞 (共著)

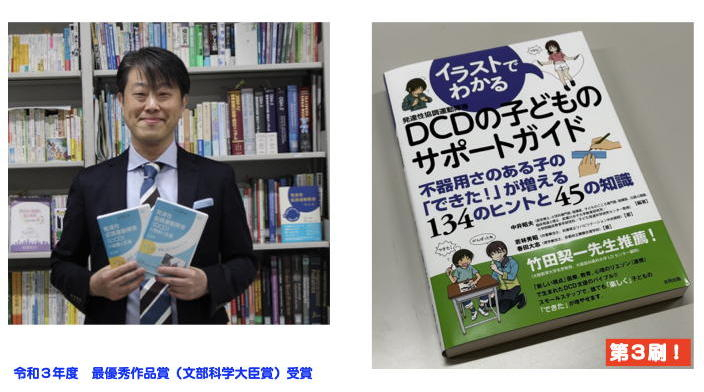

2021年 日本視聴覚協会 優秀映像教材選奨 最優秀作品賞(文部科学大臣賞)(監修)

2021年 第54回日本てんかん学会 優秀ポスター賞 (共著)

2022年 第9回日本小児理学療法学会学術大会 優秀賞(共著)

2023年 KRIS2023 Excellent Presentation Award(共著)

2024年 第7回日本DCD学会学術集会 若手優秀演題賞(共著)

2024年 第11回日本小児理学療法学会学術集会 学術大会長賞(共著)

2025年 第8回日本DCD学会学術集会 若手優秀演題賞(共著)など

【教育活動(福井大学医学部医学科・看護学科以外)】

2002〜2018年 福井大学 教育地域科学部 発達科学講座 非常勤講師・学内講師

2007〜2009年 金沢大学 人間社会学域 学校教育学類 障害児教育 非常勤講師

2014〜2015年 神戸親和女子大学 発達教育学部 非常勤講師

2014〜2015年 福井大学医学部附属病院「子どものこころ診療部」客員教授

2016年 東北大学大学院教育学研究科 非常勤講師

2014年〜現在 鳥取大学 地域学部地域教育学科 非常勤講師

【主な著書】

『臨床医とコメディカルのための最新クリニカルPET』(2010 先端医療技術研究所)

『ADHD: Cognitive Symptoms, Genetics and Treatment Outcomes』

(2013 Nova Science Publishers)

『子どものPTSD:診療と治療』(2014 診断と治療社)

『発達障害児支援とアセスメントのガイドライン』(2014 金子書房)

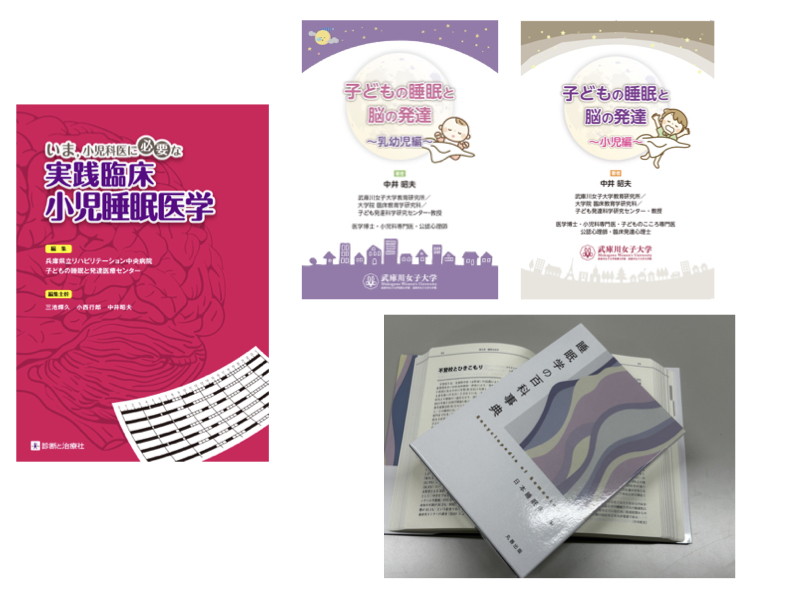

『いま、小児科医に必要な実践臨床小児睡眠医学』(2015 診断と治療社:監修)

『データで読み解く発達障害』(2016 中山書店)

『児童心理学の進歩』(2016 金子書房)

『発達障害のリハビリテーション –多職種アプローチの実際-』(2017 医学書院)

『子どものリハビリテーション医学第3版 -発達支援と療育-』(2017 医学書院)

『公認心理師技法ガイド〜臨床の場で役立つ実践のすべて〜』(2019 文光堂)

『発達性協調運動障害‐不器用さのある子どもの理解と支援‐』(2019 金子書房)

『DVD 発達性協調運動障害(DCD) の理解と支援 全2巻』(2019 丸善出版:監修)

『今日の小児治療指針 第17版』(2020 医学書院)

『クリニカルガイド小児科 専門医の診断・治療』(2021 南山堂)

『発達障害のある子の感覚・運動への支援』(2022 金子書房)

『イラストでわかる DCD(発達性協調運動障害)の子どものサポートガイド〜不器用さのある子の「できた!」が増える 134 のヒントと 45 の知識』(2022 合同出版:編著)

『睡眠学の百科事典』(2024 丸善出版) など多数

「ぶきっちょ」「運動音痴」などと言われ、悩んでいる子どもやその保護者は少なくありません。「協調」は脳の機能のひとつであり、その発達の極端な問題がDCD(Developmental Coordination Disorder. :発達性協調運動症)に該当します。DCDは1980年代には世界的に定義され、その頻度も約5〜8%と、決して新しくも珍しくもない神経発達障害です。しかし、日本では、子育て・保育・教育の現場はもとより、医療・療育、福祉・行政においても、未だにその認知度は非常に低く、怠け・やる気の問題、努力・練習不足などと誤解され、嘲笑やいじめ、精神論・根性論による叱責や不合理な反復練習など不適切な対応につながってしまっています。DCDは子どもの社会性の発達、算数をはじめとする学習や情緒、自尊感情にも深く関係しています。

さらに、子どものDCDの約50〜70%が成人に持ち越し、うつや不安症などの精神障害、肥満から糖尿病・高血圧などの生活習慣病から心血管障害、骨粗鬆症など生命予後、健康寿命にまでつながってしまうことから、より早期の気づきと適切な支援が必要です。

しかし、このような日本の状況ですので、当然、DCDのアセスメントツールも存在していませんでした。そこで、国際的に最もエビデンスのあるDCDQ(Developmental Coordination Disorder Questionnaire)やM-ABC(Movement Assessment Battery for Children)などの日本語版を原作者とともに開発し、それらを用いた臨床研究を国内外の大学や研究機関とともに行なっています。

また、DCD研究者・実践者の有志とともに、日本DCD学会を設立し、その第1回目の学術集会を大会長として開催、国際国際DCD研究・支援学会(International Society for Research and Advocacy in Developmental Coordination Disorder:ISRA-DCD)日本代表を務めています。さらに、DCDの教育・啓発のための講演やメディア出演、書籍・DVDなどの出版なども精力的に行なっています。

DCDQ日本語版、M-ABC2日本語版を用いた共同研究のお問い合わせは

a_nakai@mukogawa-u.ac.jp

までお願いします。

(なお、MABC-3についてはPEARSON社との版権や契約の関係から、現在、日本語版開発者である私も含め、日本での研究用の使用は認められていませんのでご了承ください。)

DCDに関する主なメディア出演

1)ラジオNIKKEI「小児科診療 UP-to-DATE」発達性協調運動障害:知られていない発達障害 2014年11月19日

2)NHK ハートネットTV

①発達性協調運動障害 第1回 不器用な子どもは発達障害の可能性が 2016 年8月18日

②発達性協調運動障害 第3回運動と認知発達 2016 年8月22日

③発達性協調運動障害 第4回 どうやって支えるのか 2016 年8月23日

④極端に不器用な子どもは発達障害の可能性も!? 発達性協調運動障害とは」 2018年10月18日

⑤発達性協調運動障害の子どもたち 必要な療育とは? 2018年9月4日

⑥DCD 見えているのに理解されにくい発達障害 2023年9月22日

3)NHK Eテレ 「すくすく子育て」「子どもの発達が気になったら」 2019年11月2日

4)NHKラジオ「NHKジャーナル」医療健康「発達性協調運動障害(DCD)とは?」2023年10月18日

5)NHKEテレ「きょうの健康」見過ごされがちな発達障害 「動きがぎこちない発達性協調運動症」

2025年3月25日 など多数

参考文献・書籍

1)『イラストでわかる DCD(発達性協調運動障害)の子どものサポートガイド〜不器用さのある子の「できた!」が増える 134 のヒントと 45 の知識〜』(2022 合同出版:編著)

2)『DVD発達性協調運動障害(DCD)の理解と支援』(2019 丸善出版:監修)

3)『発達性協調運動障害‐不器用さのある子どもの理解と支援‐』(2019 金子書房)

5)『発達障害のある子の感覚・運動への支援』(2022 金子書房)

6)Nakai, A., Miyachi, T., Okada, R., Tani, I., Nakajima, S., Onishi, M., Fujita, C., & Tsujii, M.

Evaluation of the Japanese version of the Developmental Coordination Disorder Questionnaire

as a screening tool for clumsiness of Japanese children. Research in Developmental Disabilities, 32:1615–1622.2011.

7)Hirata, S., Kita, Y., Yasunaga, M., Suzuki, K., Okumura, Y., Okuzumi, H., Hosobuchi, T., Kokubun, M., Inagaki, M., & Nakai, A.

Applicability of the Movement Assessment Battery for Children-Second Edition (MABC-2) for

Japanese children aged 3-6 years: A preliminary investigation emphasizing internal consistency and

factorial validity. Frontiers in Psychology, 9:1452.2018.

8)Kita, Y., Suzuki, K., Hirata, S., Sakihara, K., Inagaki, M., & Nakai, A. Applicability of the Movement Assessment Battery for Children-Second Edition to Japanese children: A study of the Age Band 2.

Brain & Development, 38:706–713.2016.

人間はその人生の3分の1を寝て過ごしますが、睡眠は人間が生きていく上で必要不可欠です。脳と身体はホルモンなど代謝・内分泌、免疫システム、自律神経などを介して密接に関連し、睡眠障害によりこれらのアンバランスが起こり、認知症やアルツハイマー病、うつ病や不安障害などの精神障害、肥満や糖尿病、高血圧など生活習慣病、アレルギー・自己免疫疾患、ガンなどのリスクが高まることがわかっています。

特に、脳やこころの発達途上にある、胎児期からの子どもの睡眠は「脳を創り、脳を育て、脳を守る、そして命を守る」と言われるように非常に重要です。

しかし、「早起きは三文の得」「寝る子は育つ」という諺があるのとは裏腹に、「四当五落」「寝る間を惜しんで働け」というように、日本人は睡眠軽視の国民性があり、日本人の睡眠時間は世界的にみてもトップレベルに短い現状があります。子どもたちは、これら大人の睡眠への認識や実際の生活の影響をもろに受けるため、子どもの睡眠時間についても世界で最も短いことが指摘されています。さらに、近年のスマホなどのICT機器やSNS、動画サイト、オンラインゲームの普及のため、夜間のブルーライトのメラトニン分泌への直接的影響以外に、ICD-11でも「ゲーム症(障害)」として独立した精神症(障害)として位置付けられるなど子どもの睡眠の問題は複雑化しています。

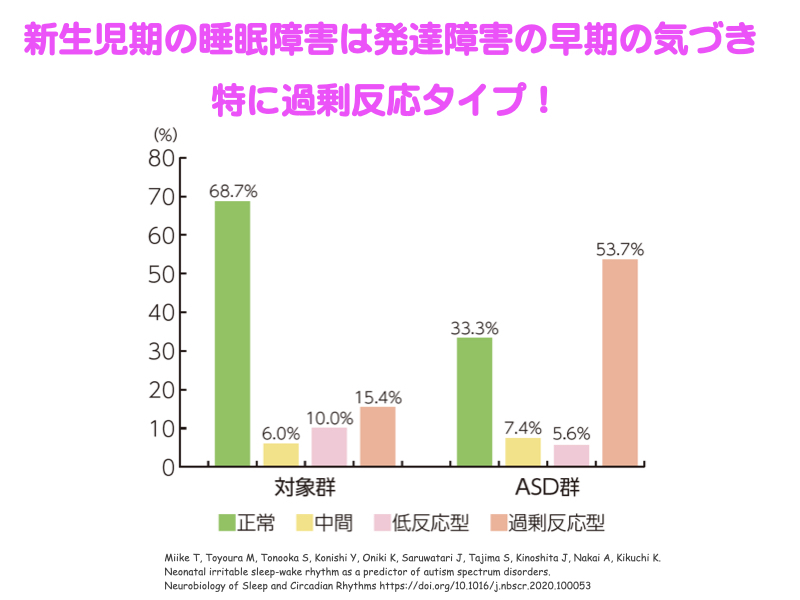

前職の福井大学子どものこころの発達研究センター・特命准教授、兵庫県立リハビリテーション中央病院「子どもの睡眠と発達医療センター」副センター長在職中から継続して、子どもの睡眠障害の診療、研究を行なっています。その中で、不登校に陥った、睡眠障害の子どもたちの約90%が自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)などの神経発達症であったこと、新生児期や乳児期から睡眠リズムの脆弱性があること、睡眠の問題の介入により日中の神経発達症の中核症状の改善、発達の促進があることなどがわかってきました。

このように、子どもたちの脳とこころと命を守るために、睡眠と神経発達症の関連などの研究推進が大切であり、さらに次世代育成のためには、子どものころからの睡眠教育(いわゆる眠育)も重要です。子どもの睡眠の重要性に関する教育・啓発のための講演や出版なども精力的に行なっています。

さらに、2024年の文科省委託調査「不登校の要因分析に関する調査研究(2024)」でも、不登校の要因として、学校で教師が要因として認識していないものとして、不登校児童生徒やその保護者からの回答では、「居眠り・朝起きられない・夜眠れない」「体調不良」「不安・抑うつ」など睡眠リズムとそれに関連する問題が圧倒的に上位を占めています。

この度、日本学術会議 第26期連携会員を拝命しましたが、その中で日本学術会議 心理学・教育学委員会「不登校現象と学校づくり分科会」委員として、不登校の陰に潜む子どもの睡眠障害やその背景にある神経発達症に関する研究の推進についての提言なども行なっています。

参考文献・書籍など

1)『いま、小児科医に必要な実践臨床小児睡眠医学』(2015 診断と治療社:監修)

2)『クリニカルガイド小児科 専門医の診断・治療』(2021 南山堂)

3)『子どもの睡眠と脳の発達』(乳幼児編 2021、小児編 2022 武庫川女子大学)

4)『睡眠学の百科事典』(2024 丸善出版)

5)Miike T, Toyoura M, Tonooka S, Konishi Y, Oniki K, Saruwatari J, Tajima S, Kinoshita J, Nakai A,

Kikuchi K.

Neonatal irritable sleep-wake rhythm as a predictor of autism spectrum disorders.

Neurobiol Sleep Circadian Rhythms. 2020 Jul 6;9:100053. doi: 10.1016/j.nbscr.2020.100053.

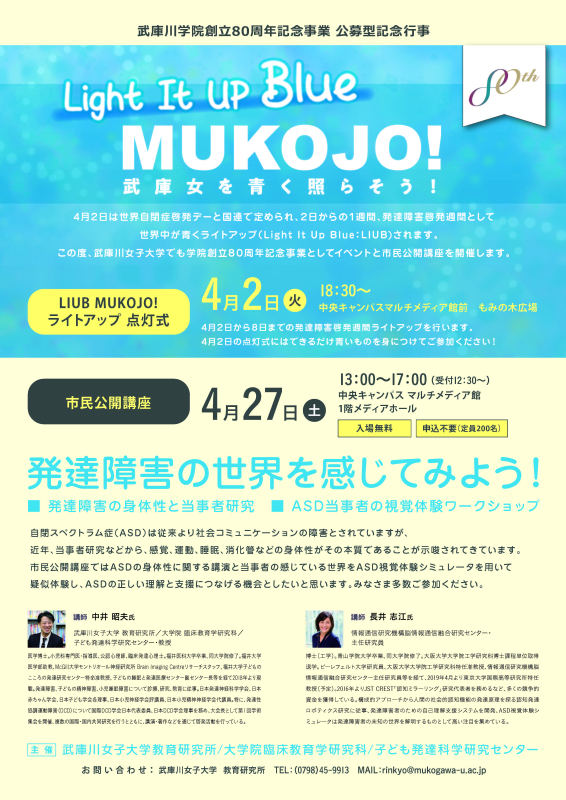

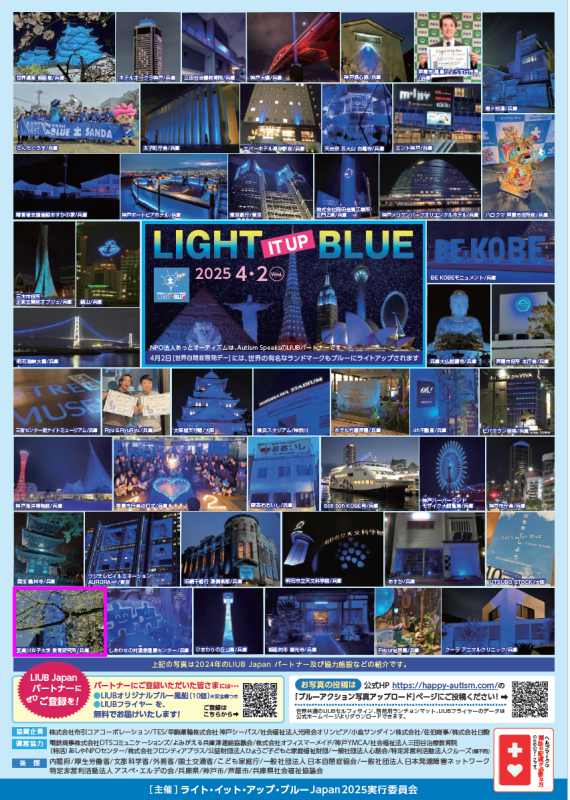

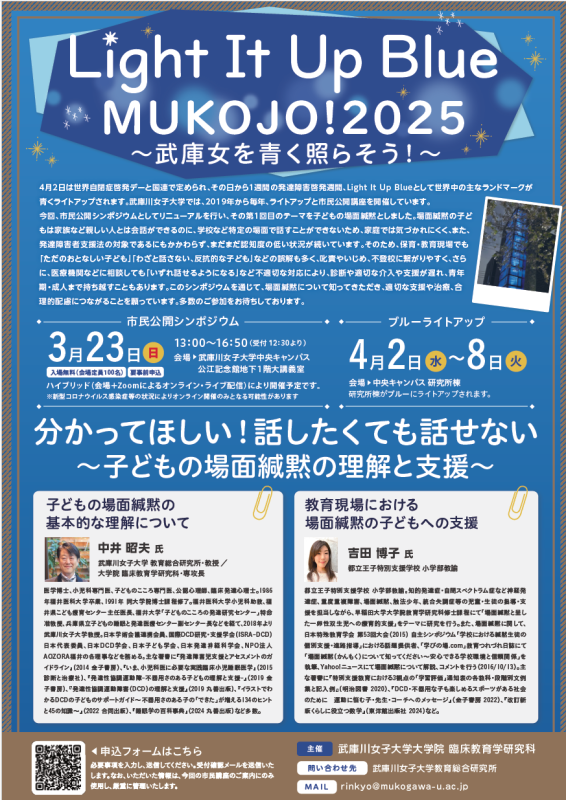

4月2日は世界自閉症啓発デーと国連で定められ、その日から1週間の発達障害啓発週間はLight It Up Blue (LIUB)として世界中の主なランドマークが青くライトアップされます。武庫川女子大学着任後、2019年に学院80周年記念行事として第1回を開催、以後毎年、ブルーライトアップと市民公開講座を開催しています。第6回からは市民公開シンポジウムとしてリニューアルを行いました。厚労省、文科省、LIUB JAPANに実施機関として登録され、世界的にも認識されています。

第1回「発達障害の世界を感じてみよう!-発達障害の身体性と当事者研究-」

第2回「女性の発達障害

〜発達障害のある女性が一生を描ききるために必要なこと〜」

第3回「不登校と子どもの睡眠障害、そしてその背景にある発達障害」

第4回「限局性学習障害・発達性ディスレクシアの理解と支援」

第5回「DCD(発達性協調運動障害)〜見えているのに理解されない神経発達障害〜」

第6回「分かってほしい!話したくても話せない〜子どもの場面緘黙の理解と支援〜」